比叡山の東麓(とうろく)、滋賀県大津市坂本の地で、東京ドームの約9倍という広大な境内を誇る日吉大社は、全国に3,800社あるといわれる日吉・日枝(ひえ)・山王神社の、総本宮である。

日吉大社は、比叡山の山岳信仰を源流としておよそ2100年前に創祀(そうし)されたが、788(延暦7)年に天台宗延暦寺が創建されてからは、その鎮守神として発展。さらに平安遷都の後は、京都の鬼門の方角(北東)にあって「都の魔除・災難除」を祈る社として、幅広く全国的な信仰を集めるようになった。

しかし、1571(元亀2)年に織田信長が比叡山を焼き討ちにした際に、日吉大社も戦火で焼失。その後の再興を全面支援したのが、信長の亡き後に天下人となった、豊臣秀吉だった。

秀吉が日吉大社の復興に尽力したのは、「秀吉の幼名が日吉丸で、日吉大社に特別の縁を感じていたからだ」との説があるし、「信長から『猿』と呼ばれていた秀吉が、日吉大社が神の使いとして猿を祀(まつ)っていることに共感したからだ」とも言われている。いずれにしても、焼き討ちによって比叡山延暦寺の武装解除がなされたことで、秀吉としても心置きなく、聖地復興に注力できたのだろう。

日吉大社の広大な境内には、スギやモミなどの大木が数知れずそびえ立ち、その下に変化に満ちた美しい森が形成されている。そして、この神秘的な鎮守の森に清冽(せいれつ)さを添えているのが、比叡山を源とする大宮川の渓流だ。

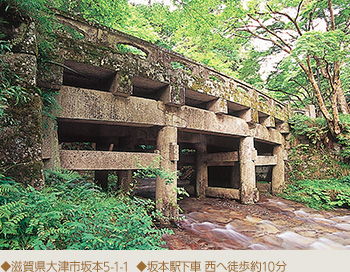

日吉大社の境内を蛇行しつつ流れる大宮川には、上流から、大宮橋・走井橋・二宮橋、という三基の石造橋が架かっているが、そのすべてが、国の重要文化財となっている。

「日吉三橋」の総称で知られるこれらの橋は、天正年間(1573~92年)に豊臣秀吉によって寄進されたものだと、伝えられる。寄進当時は木造橋だったものが、1669(寛文9)年に現在の石造橋に架け替えられ、以来340余年にわたり、その姿を保ち続けてきた。

各々(おのおの)に異なる特徴を持つ日吉三橋の中で、最も手の込んだ加工度の高い造りとなっているのが、大宮橋だ。円柱の橋脚を貫(ぬき)で繋(つな)いだ上に三列の桁を置き、さらに、桁上に継ぎ材を並べた上に、橋版が渡されている。

一見しただけで、木造桁橋の形式がそのまま石造で再現されているのが理解できるが、ホゾの空隙(くうげき)に打ち込まれたカスガイや、格座間(こうざま)を彫り抜いた高欄(こうらん)など、細部に至るまで徹底して石で造作し切っているところに、圧倒的な技術力の高さが見て取れる。

それもそのはずで、実は、大宮橋を含む日吉三橋は、いずれも穴太衆(あのうしゅう)の作とされている。

坂本を拠点として安土桃山時代に活躍した穴太衆は、独自の伝統技術を誇る石工集団で、寺院の石工としてのみならず、城郭などの石垣施工でも、多くの優れた業績を遺している。

大宮橋は、その穴太衆の手になる石橋の最高傑作であり、まさに、日吉大社の神々が渡るにふさわしい、豪壮雄大な構造美をたたえている。そして、そんな大宮橋の魅力を一番贅沢(ぜいたく)に堪能できるのが、日吉大社の全山が劇的な紅葉で彩られる時期だろう。この秋に、ぜひとも訪ねていただきたい場所である。

![]()

拾穂庵

しゅうほあん

江戸時代に日吉大社の社家として築かれた趣ある建物。名物の釜飯は、目の前のテーブルで30分かけて炊かれた出来立てが味わえます。大宮川の水を引き込んだ和風庭園を眺めながら、ゆったりとしたひとときを。

- 11時~16時30分(L.O.)

木曜休業 - 090-7093-3488

- 滋賀県大津市坂本5-24-79

- 坂本駅下車 北西へ徒歩約5分

価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、

おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

- シリーズ29 下鴨神社 輪橋(反り橋)

- シリーズ28 三井寺 村雲橋

- シリーズ27 指月橋

- シリーズ26 東福寺 通天橋

- シリーズ25 上賀茂神社 橋殿

- シリーズ24 喜撰橋

- シリーズ23 星のブランコ

- シリーズ22 泰平閣

- シリーズ21 水晶橋

- シリーズ20 法成橋

- シリーズ19 流れ橋(上津屋橋)

- シリーズ18 天ヶ瀬吊り橋

- シリーズ17 中立売橋

- シリーズ16 近江大橋

- シリーズ15 第11号橋

- シリーズ14 渡月橋

- シリーズ13 川崎橋

- シリーズ12 社家町の石橋

- シリーズ11 大宮橋

- シリーズ10 淀屋橋

- シリーズ9 七条大橋

- シリーズ8 安居橋

- シリーズ7 梶取橋

- シリーズ6 一本橋

- シリーズ5 難波橋

- シリーズ4 祇園巽橋

- シリーズ3 瀬田の唐橋

- シリーズ2 宇治橋

- シリーズ1 三条大橋

![[大宮橋付近をのんびり散策]1.日吉大社山王鳥居/2.日吉大社 東本宮/3.日吉馬場(ひよしのばんば)/4.ケーブル坂本駅/5.西教寺参道](img/11/map.jpg)