殺生(せっしょう)を戒(いまし)める仏教の教えに従い、捕らえた魚や鳥などの生き物を川や野に放って供養する儀式のことを「放生会(ほうじょうえ)」と言う。

この放生会は、神仏習合で神道にも取り入れられ、宇佐神宮(大分県宇佐市)をはじめとする全国の八幡宮で催されたが、中でも特に有名なのが、京都府八幡市の石清水八幡宮で行われる、石清水祭(石清水放生会)だろう。この石清水祭は、京都の葵祭、奈良の春日祭と並び、「日本三大勅祭」のひとつでもある。

石清水八幡宮が鎮座する男山の麓(ふもと)を流れる放生川で、最初の放生会が営まれたのは、平安時代初期の863(貞観5)年のこと。それから数えて1150年目に当たる今年も、例年通り9月15日に、降りしきる雨の中で石清水祭が斎行された。

八幡大神を乗せた3基の鳳輦(ほうれん)を核とする500人の祭列が、山裾の頓宮(とんぐう)に向けて山上の本殿を出発するのは、真夜中の3時。それから終日にわたり、時代絵巻のような高尚典雅な儀式が展開されるが、石清水祭の原点である放生会の舞台となるのが、放生川と、そこに架かる安居橋だ。

今年もこの橋の上で朗々と大祓詞(おおはらえのことば)が奏される中、神職によってその場でハトが空に放たれ、橋のたもとでは、コイやウナギなどの魚が放生川に放流された。

といっても、「放生川」という名の川が存在するわけではない。八幡市内を流れる大谷川の一部(八幡市駅に近い全昌寺橋から買屋橋までの約200m区間)が、石清水八幡宮の放生会にちなんで、古くから放生川と呼び習わされてきたからだ。川としての正式名称は、あくまでも大谷川なのである。

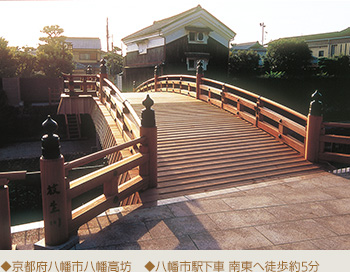

そして、その放生川の中ほどに架かる反(そ)り橋が“たいこ橋”として市民に親しまれてきた「安居橋」だ。江戸時代初期に架設されたと思われるこの橋は、「安居橋の朧月(おぼろづき)」として、八幡八景のひとつにもなっているが、当初は平坦な橋だったという。

また、安居橋の名の由来は、「五位橋(ごいばし)という橋の川下に架けられたので、相五位橋(あいごいばし)と呼ばれ、それが変化して安居橋となった」と説明されることが多い。しかし私には、仏教用語の「安 居」が語源であるように思える。

「雨期などに僧が一定の場所に籠(こも)って修行すること」を仏教では「安居」と言うが、この安居の本来的な目的のひとつが、「お籠りによって、小動物に対する無用な殺生を避ける」ことにあり、その発想の根底が、放生会とも相通じるからだ。

安居橋がいつ「反り橋」と化したか、詳しい経緯は不明だが、近年はほぼ20年間隔で改修工事が行われ、1975(昭和50)年の改修時には、橋の北側中央に張り出す形で、放生会のための舞台が新たに設けられた。

そしてこの夏、また改修期を迎えた安居橋には、耐久性の高い素材が用いられて木の香も新たに再生し、木造反り橋の魅力を遺憾(いかん)なく体現すると同時に、石清水祭の神事におけるその存在の重きを、再認識させてくれた。安居橋はまさに、放生川の信仰と歴史と景観にとって、絶対不可欠なシンボルなのである。

その安居橋は、「身近な日常の橋」としても普通に利用されている。こんな名橋が通い慣れた道程にあるということは、もうそれだけで、人生の贅沢(ぜいたくのひとつであるに違いない。

![]()

やわた走井餅老舗

やわたはしりいもちろうほ

名水「走井」があった大津に創業して250年。明治時代初期に現在の場所に移転しました。名物の走井餅は、上品な甘さのこしあんを羽二重餅で包み、絹のようなやわらかさです。

- 8時~18時

月曜(12/23・30、1/6・13を除く)・12/24(火)休業 - 075-981-0154

- 京都府八幡市八幡高坊19

- 八幡市駅下車 南東へ徒歩約5分

たこ焼 いっちゃん

たこやき いっちゃん

生地にはカツオの一番ダシが使われていて、ほおばると口いっぱいにダシの旨味が広がります。土・日・祝日のみの営業で、地元で評判のお店。

- 11時30分~18時

月~金曜(祝日・12/30~1/3を除く)休業 - 075-971-0016

- 京都府八幡市八幡高坊25

- 八幡市駅下車 南東へ徒歩約5分分

御生菓子司志゛ばん宗

なまがしじばんそう

7代目のご主人が作る“ういろ”は、もっちりプルプルで爽やかな甘さ。昔ながらの製造方法と材料にこだわり、石臼でひいて粉にしたうるち米と、白にはザラメ糖、黒には沖縄の黒砂糖を使っています。

- 9時~18時 ※予約がおすすめ

火・第3日曜、1/1(祝・水)休業 - 075-981-0064

- 京都府八幡市八幡今田5

- 八幡市駅下車 南東へ徒歩約15分

価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、

おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

- シリーズ29 下鴨神社 輪橋(反り橋)

- シリーズ28 三井寺 村雲橋

- シリーズ27 指月橋

- シリーズ26 東福寺 通天橋

- シリーズ25 上賀茂神社 橋殿

- シリーズ24 喜撰橋

- シリーズ23 星のブランコ

- シリーズ22 泰平閣

- シリーズ21 水晶橋

- シリーズ20 法成橋

- シリーズ19 流れ橋(上津屋橋)

- シリーズ18 天ヶ瀬吊り橋

- シリーズ17 中立売橋

- シリーズ16 近江大橋

- シリーズ15 第11号橋

- シリーズ14 渡月橋

- シリーズ13 川崎橋

- シリーズ12 社家町の石橋

- シリーズ11 大宮橋

- シリーズ10 淀屋橋

- シリーズ9 七条大橋

- シリーズ8 安居橋

- シリーズ7 梶取橋

- シリーズ6 一本橋

- シリーズ5 難波橋

- シリーズ4 祇園巽橋

- シリーズ3 瀬田の唐橋

- シリーズ2 宇治橋

- シリーズ1 三条大橋

![[安居橋付近をのんびり散策]1.飛行神社/2.石清水八幡宮 五輪塔/3.石清水八幡宮 一ノ鳥居/4.石清水八幡宮 本殿/5.男山ケーブル](img/08/map.jpg)