日本列島は南北に細長く、中央を急峻(きゅうしゅん)な山脈が縦断しているため、山地に降った雨は流れの速い川となって、一気に河口へと駆け下る。それゆえ日本の河川は、異常増水や洪水が発生しやすいという宿命を背負っており、それに耐える永久橋を架けるには、莫大な資金が必要となる。

しかし資金不足の場合、最初から「増水時や洪水時には流失する」のを前提とした、簡易な橋が架けられることがある。「流れ橋」と総称されるそれらの橋の多くは、「水の抵抗を受けやすい上部(橋桁・橋板)だけが流出し、橋脚は流されずに残る」という構造になっており、さらに、橋桁や橋板をワイヤーで連結して、流出後に回収・再利用できるようにしておくなど、再建費用を抑える工夫もされている。

日本には大小様々な100基以上の「流れ橋」があり、茨城県の小目沼橋(おめぬまばし)(橋長約100m)、徳島県の浜高房橋(はまたかぼうばし)(約210m、2007年に撤去)、福岡県の船小屋観光橋(約59.5m)などが知られているが、流れ橋の代表格として特に有名なのが、京都府の木津川に架かる「上津屋橋」だ。

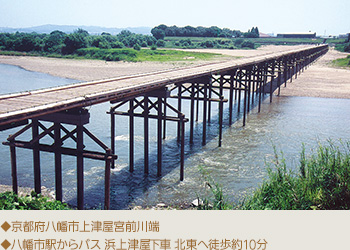

八幡市と久御山町を結ぶ「上津屋橋」は、京都府の職員だった技術者の設計で、1953(昭和28)年に完成している。日本の流れ橋の中で最長(約356m)を誇るこの木造橋は、橋桁が橋脚に固定されていないため、水位が上昇すれば橋桁と橋板がそのまま水に浮かんで流される仕組みになっており、これまでに21回におよぶ流出をくり返してきた。

欄干(らんかん)や橋上灯はなく、丸太で組んだ橋脚の上に橋桁を渡しただけの素朴な姿は、まるで数百年前に架設された橋のような印象を与えるため、上津屋橋は時代劇撮影の恰好(かっこう)のロケ地として、絶大な人気を集めてきた。『水戸黄門』『暴れん坊将軍』『桃太郎侍』『必殺仕事人』『座頭市』『銭形平次』等々、数え切れない本数の時代劇がここで撮影され、郷愁感のあるその橋姿が映像を通して全国に知れ渡るにつれ、「上津屋橋」はいつしか、「流れ橋」とだけ呼ばれるようになった。今では、「流れ橋」の正式名称が「上津屋橋」であることを知らない人の方が多いだろう。

私も40年ほど前に初めて渡橋した際には、自分がまるで時代劇中の点景人物と化したような、不思議な錯覚にとらわれた。そして迷うことなく、「私の大好きな日本の橋のベスト10」の一つに、「流れ橋」を加えたのだった。

しかしその「流れ橋」が、流れにくくなった。

近年の気象変化により、2011年以降は豪雨で毎年流失し、特に2014年8月の台風で壊滅的ダメージを受けた流れ橋は、安全性や経済性の面から存廃議論の対象ともなった。それを知った幅広い層から、存続要望の声が寄せられたことから、「流れにくく強化しての存続」が決定したのだ。

こうして本年3月末に再生を果たした「流れ橋」は、橋桁が以前より75cm高くなり、橋脚数がほぼ半減。しかもそれをコンクリート柱で補強するなど、水の抵抗や漂着物の衝突を減らすための、いくつもの改善が加えられている。

その結果、かつての風情が部分的に損なわれたのは否めないが、多くの人に愛されてきた「流れ橋」の基本イメージは、しっかりと温存されている。ホッとしながらも、いささか複雑な思いを禁じえないのは、私ばかりではないだろう。

![]()

花の器ギャラリー 喫茶去

はなのうつわぎゃらりー きっさこ

陶芸家の松田一男さんが、自ら考案した「流橋(りゅうきょう)焼」を販売。八幡市の花木であるツバキをモチーフにした可憐な器のほか、ゆう薬に茶や竹、米ぬかを混ぜた独創的なものが並びます。

- 10時~17時 ※要予約

不定休 - 075-981-3235

- 京都府八幡市上津屋里垣内35

- 八幡市駅からバス 上津屋下車すぐ

価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、

おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

- シリーズ29 下鴨神社 輪橋(反り橋)

- シリーズ28 三井寺 村雲橋

- シリーズ27 指月橋

- シリーズ26 東福寺 通天橋

- シリーズ25 上賀茂神社 橋殿

- シリーズ24 喜撰橋

- シリーズ23 星のブランコ

- シリーズ22 泰平閣

- シリーズ21 水晶橋

- シリーズ20 法成橋

- シリーズ19 流れ橋(上津屋橋)

- シリーズ18 天ヶ瀬吊り橋

- シリーズ17 中立売橋

- シリーズ16 近江大橋

- シリーズ15 第11号橋

- シリーズ14 渡月橋

- シリーズ13 川崎橋

- シリーズ12 社家町の石橋

- シリーズ11 大宮橋

- シリーズ10 淀屋橋

- シリーズ9 七条大橋

- シリーズ8 安居橋

- シリーズ7 梶取橋

- シリーズ6 一本橋

- シリーズ5 難波橋

- シリーズ4 祇園巽橋

- シリーズ3 瀬田の唐橋

- シリーズ2 宇治橋

- シリーズ1 三条大橋

![[流れ橋(上津屋橋)付近をのんびり散策]1.奈良御園神社/2.サイクリングロード/3.石田神社/4.伊佐家住宅/5.やわた流れ橋交流プラザ四季彩館](img/19/map.jpg)