国宝や重要文化財となっている五重塔の多くは、広大な寺院の境内に建立され、俗界と隔てられてきた。そうした中で、京都の市井生活に密着した存在として、異例とも言える歴史を刻み続けてきたのが、「八坂の塔」である。

清水寺にほど近い東山の町中で、民家や商店に包囲されるようにしてそびえ立つ「八坂の塔」は、京都市街では最古の塔で、46mもの高さを誇っており、東山一帯の景観に欠かすことのできないランドマークとして、古くから親しまれてきた。

この塔を擁するのが、臨済宗建仁寺派の法観寺(ほうかんじ)だ。同寺は「聖徳太子によって創建された」とも伝承されるが、現在では、「長岡京から平安京へと都が遷された794(延暦13)年よりも前に、渡来系の氏族集団である八坂造(やさかのみやつこ)の氏寺として創建されたと」の見方が有力だ。古くは八坂寺とも呼ばれ、四天王寺式伽藍配置をもつ大寺として尊崇を集めていた。

現存する五重塔は、1440(永享12)年に足利6代将軍義教(よしのり)によって再建されたもので、「応仁の乱」で伽藍の多くが灰燼(かいじん)に帰した際にも、この塔だけは奇跡的に消失を免れた。薬師堂と太子堂はその後再建されたが、壮大な境内はいつしか現在のように狭められ、法観寺は完全に町中に取り込まれてしまった。

いつとはなしに「八坂の塔」と呼ばれるようになったこの五重塔は、本瓦葺(ほんがわらぶき)の和様建築として、白鳳(はくほう)時代の様式を伝えている。中心に据えられた松香石(しょうこうせき)製の大きな礎石(そせき)は、創建当初のものが再建後もそのまま使用され、今ではそれを間近に拝することもできる。

塔内初層に本尊として安置された五智如来(ごちにょらい)像(大日・釈迦・阿閦(あしゅく)・宝生・阿弥陀)も各々魅力的だが、私が何よりも感動したのが、上層に登ることで目にできる内部構造の、圧倒的な求心性と力強さだ。複雑に構成された梁(はり)や桁(けた)が、五層を貫く檜(ひのき)の心柱を支えて巧みに組み立てられ、統合されてゆく様は、この塔が人間のための用途建築(家屋)ではなく、仏陀の供養のための宗教建築(器)であることを、如実に思い知らせてくれる。

こうした内部構造をつぶさに見学できる機会はきわめて稀(まれ)なので、多層建築に関心のある人はもちろんのこと、五重塔の本質に触れたいと思う人には、まさに必見の塔だろう。

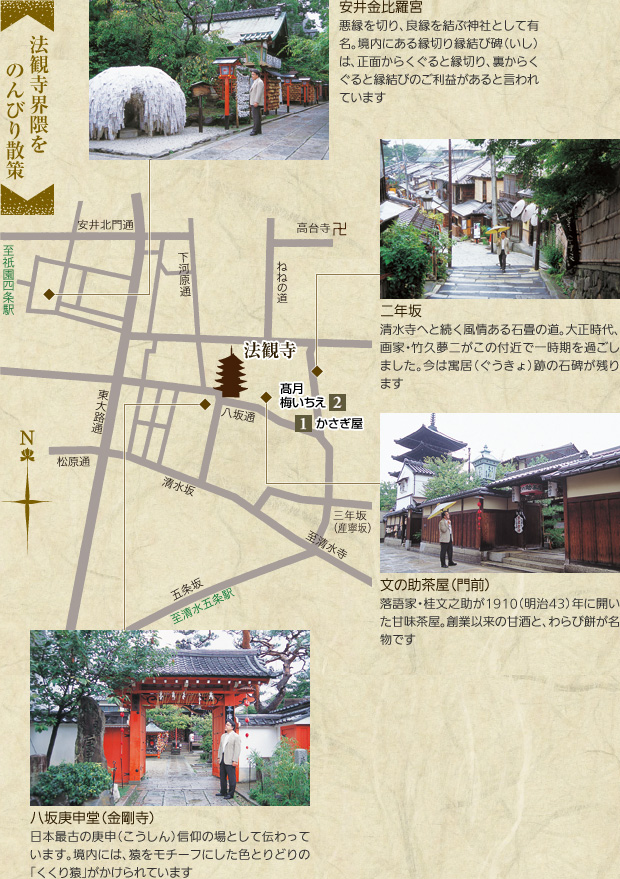

この八坂の塔(法観寺)を含めて、円山公園から高台寺下・二年坂・三年坂(産寧坂)に至る範囲は、「調和のある伝統的な風景が保たれた地区」として、「産寧坂重要伝統的建造物群保存地区」に指定されており、徒歩散策で思う存分、京都ならではの歴史や風情や味覚を堪能できるエリアとなっている。

私が特にお薦めしたいのが、3月中旬に開催される「東山花灯路」だ。この期間には一帯に2,400基もの露地行灯が配され、「八坂の塔」や高台寺・知恩院・清水寺などもライトアップされて、見事にファンタジックな光景が出現する。その美しさは、必ずや魂を揺さぶるだろう。

かさぎ屋

かさぎや

1914(大正3)年創業の甘党処。画家・竹久夢二が通ったことで知られ、店内には彼の山水色紙も飾られています。丹波産大納言小豆をかまどで炊き、注文を受けてから仕上げる「三色萩乃餅」をはじめ、ぜんざいやしるこなどの甘味をレトロな店内で。

粒あん・こしあん・白小豆こしあんのおはぎ「三色萩乃餅/650円」は、まろやかな後口

髙月 梅いちえ

こうげつ うめいちえ

はも料理で名高い料亭「馳走髙月」がプロデュースする佃煮専門店。澄んだ海で育った徳島産天然活けしめはもを使い、減塩しょうゆで仕上げた「鱧(はも)丼」「鱧味噌」ほか、ご飯が進むコクのある珍味がズラリ。

「鱧丼(2膳入り)/1,800円」。ご飯にのせるだけで、家庭で料亭の味が楽しめます ※丼の写真はイメージです

- 11時~18時 ※土・日・祝日は10時30分~19時、

清水寺ライトアップ期間は20時まで

月(曜祝日は翌日)休業 ※1/5(月)を除く - 075-533-6767

- www.kyoto-kougetsu.co.jp

- 清水五条駅下車 北東へ、

祇園四条駅下車 南東へ徒歩約25分

価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、

おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。