「ある特定地域の景観を特徴づける目印となるような建造物や自然物」のことを、ランドマークという。数多くの名所が集積する京都には、ランドマークと形容するに値する建造物がいくつも存在するが、その中でも京都の歴史的なシンボルとしてとくに親しまれてきたのが、東寺(教王護国寺)の五重塔だ。

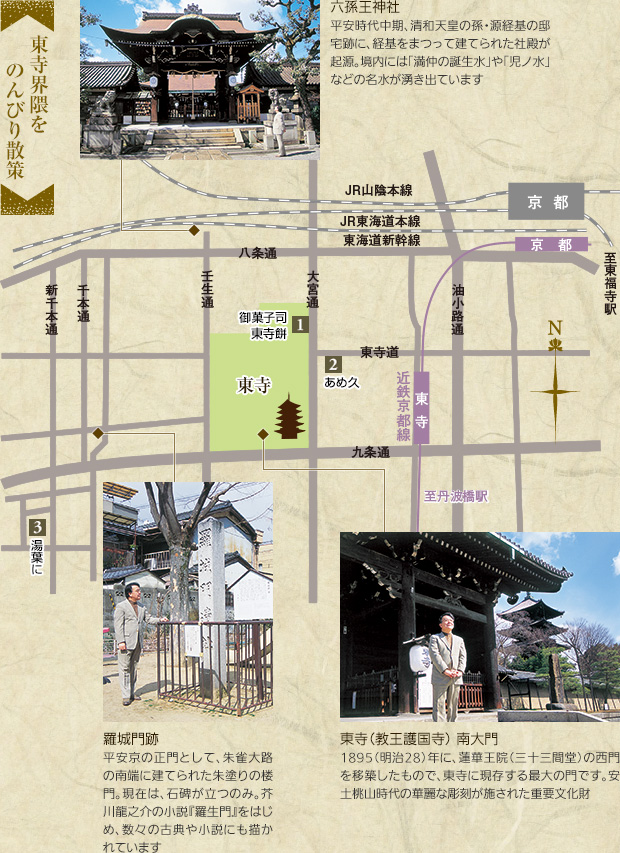

東寺の創建は、平安京造営から2年後の796(延暦15)年。桓武天皇によって、羅城門(らじょうもん)の東に東寺、西に西寺(さいじ)が築かれたが、僧の政治干渉を排除するために、造営当初の平安京ではこの2寺しか建造が許されなかった。

西寺は1233(天福元)年の焼失後、再建されることなく滅びたが、東寺は823(弘仁14)年に嵯峨天皇から空海(弘法大師)に下賜(かし)された後、国家鎮護の寺院・真言密教の根本道場として、大いに発展。その後の弘法大師信仰の、一大拠点ともなった。

京都の古寺は創建時の立地をとどめていないものも少なくないが、東寺は建造されたままの場所に現存し、南大門・金堂・講堂・食堂(じきどう)が南北一直線につらなる伽藍配置や、各建物の規模なども、ほとんど当初のままと伝えられている。平安時代の空間感覚や精神性が、いまも寺内に息づいているのだ。

空海が東寺を授かったとき、形を成していたのは金堂だけだった。そこで彼は主要堂塔の落慶(らっけい)に全力を注いだが、五重塔の完成により伽藍建立がほぼ達成されたのは、空海の没後半世紀を経た883(元慶7)年のことだった。

それにしても、全体像を現した五重塔を初めて仰いだ人々は、どれほど驚嘆したことだろう。落雷などで4回も焼失し、徳川家光の寄進で1644(寛永21)年に建てられた現在の塔は、54.8mという、仏塔では日本一の高さを誇っている。もちろん創建時も、同等の高さだったと想像される。

このような「高さ」への志向性は、単に官寺(かんじ)(朝廷が建てた寺)としての権威からだけでなく、仏塔そのものの意味にも由来する。

そもそも仏塔の起源は、古代インドのストゥーパにあると考えられている。仏陀の遺骨(仏舎利)を納めた墓であるストゥーパが、漢字表記されて『卒塔婆』となり、さらに省略されて『塔』となった。また形状的には、ストゥーパが中国古代の楼閣と融合し、さらに日本的なアレンジが加えられたりすることで、現存するような五重塔が誕生した。

つまり、釈迦の墓を意味する五重塔を、できるだけ広い範囲で遠方からも拝めるようにと、可能な限り高層化させた結果、東寺の五重塔はついに日本一の高さとなったのである。

国宝であるこの五重塔の内部は、通常は公開されていない。だが、大日如来に見立てた中央心柱の周囲に、金剛界四仏像と八大菩薩像を配し、四天柱に金剛界曼荼羅諸尊を描くなどした初重内部の偉観は、圧倒的だ。正月三が日や特別拝観時には、何をおいても出かけてゆくだけの価値がある。

まさに、1200年にわたる京都のランドマーク・タワーとして、壮麗無比な塔である。

御菓子司 東寺餅

とうじもち

1912(大正元)年創業の老舗。店の名を冠した「東寺餅」は、メレンゲを練り込んだ軟らかなぎゅうひで上品な甘さのこしあんを包んだ逸品です。大きめサイズで弾力があり、焼いて食べても美味な「よもぎ大福/210円」も人気。

滋賀産の羽二重もち米を使用したぎゅうひは、つるりとなめらか!「東寺餅/130円」

- 7時~19時 毎月6・16・26日

(土・日・祝日を除く)休業 - 075-671-7639

- 丹波橋駅のりかえ近鉄東寺駅下車 北西へ徒歩約10分

あめ久

あめきゅう

店頭には「ちりめん山椒」「きゃらぶき」など、種類豊富な京風佃煮が並びます。北海道産の昆布を使用した「松茸昆布」は塩分控えめで、松茸の風味が生かされたやさしい味わい。

手ごろなパック入りも。「松茸昆布/180g・550円、紙箱250g・1,050円」

- 10時~17時 水曜休業

- 075-661-4741

- www7b.biglobe.ne.jp/~amekyu

- 丹波橋駅のりかえ近鉄東寺駅下車 北西へ徒歩約5分

湯葉に

ゆばに

隣接するゆば工房で作る、まさに引き上げたばかりの自家製生ゆばの刺身が自慢。さらに天ぷら・あえ物・炊き物など、味わい豊かにアレンジされたゆば料理が満喫できます。「生ゆば」「乾燥ゆば」の販売も。

全5品にとろ湯葉など2~3品がサービスでつく「ゆばづくし梅/2,940円」※14時まで

- 11時30分~18時30分(L.O.)

- 075-691-9370(要予約)

- www.jin.ne.jp/yubani

- 丹波橋駅のりかえ近鉄東寺駅下車 南西へ徒歩約15分

価格・営業時間・電話番号等が変更される場合がありますので、

おでかけ時には、ご確認くださいますようお願い申し上げます。